视错觉往往给观众造成视觉震撼,像魔术表演一样炒股配资推荐,会引起观众的无比好奇,同时给他们以美的享受。

除了一般公众,神经科学家对视错觉也特别关注。诺贝尔生理学或医学奖得主克里克(Francis Crick)说:“看是一种主动构建过程。大脑可根据以往的经验以及眼睛所提供的有限而模糊的信息做出最好的解释。进化可确保大脑在正常情况下非常成功地完成此类任务。但情况并非总如此。心理学家之所以热衷于研究视错觉,就是因为视觉系统的这种部分功能缺陷,恰恰能为揭示该系统的组织方式提供某些有用的线索。”

惊人的假说,[英]弗朗西斯·克里克

湖南科学技术出版社 2018

其实早在神经科学家对视错觉感兴趣之前,画家作画时就有意无意地利用过视错觉。绘画和照相不一样,并非把外界景物“忠实”地投影在二维屏幕上,而是画家头脑里根据由进化所形成的先天机制和过往经验建立起来的内部模型,对外界刺激进行重建后再将之表现出来,因此,毕加索说“绘画是一种欺骗”。

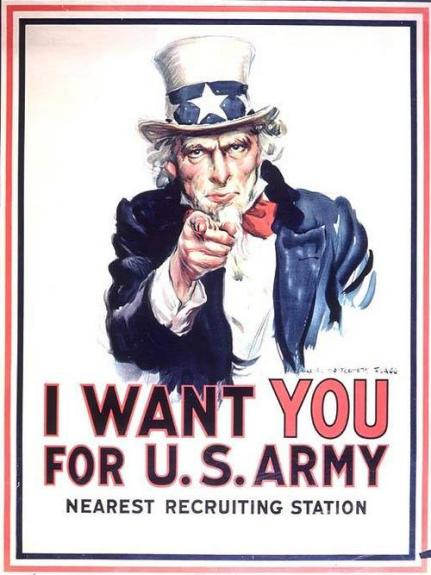

美国二战时的征兵广告。

以美国二战时的经典征兵广告“美国军队需要你”(I Want You for U.S.Army)为例,征募者指着观看者的手的大小看似正常,但如果把它想象成一张由观看者拍摄的照片,征募者的手和他的脸相比就会显得不成比例地大了许多。这是因为拍照时征募者指向镜头的手与镜头的距离要比他的脸与镜头的距离小得多,所以前者落在观看者视网膜上的像也要大得多。

这是一幅广告画,画的并非征募者落在画家视网膜上的像,实地观看时的深度线索使画家倾向于维持大小恒常性,在做了视觉补偿之后,他看到的是一个正常人,而非巨手小头的怪人。因此,画家作画时,错觉元素在有意无意地起作用,而对视错觉的特意使用又使其多了一种表现手段,得以达到意想不到的艺术效果。

艺术史上有许多善于利用视错觉创作的画家,本文要介绍的就是这类艺术家的代表作及其背后的神经机制。

稀世奇才达芬奇不仅是伟大的科学家和发明家,也是一位名垂千古的艺术家。他的画作,如《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》,早已成为难以逾越的经典作品。但是,这样一位天才也曾感叹,画布依然有其局限性,难于表达运动和立体视觉。不过,近世的错觉艺术在这两方面都有所突破,这恐怕是达芬奇当年始料未及的吧!

虽然许多人认为错觉艺术难登大雅之堂,不过它深受公众喜爱。一些经典画作也因利用了视错觉元素而闻名,如《蒙娜丽莎》的“神秘的微笑”。始于19世纪下半叶的点彩画派也是利用了视错觉元素,使其画作的色彩更为绚丽多彩,变幻多姿。

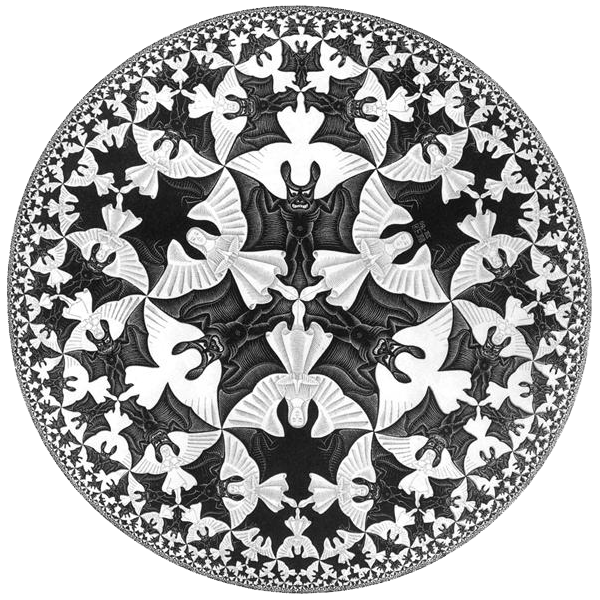

歧义图:魔鬼还是天使?

荷兰画家埃舍尔(Maurits Cornelis Escher)画了许多精彩绝伦的歧义图。所谓歧义图,就是对于同一张图,大脑可以做出两种及以上不同的解释,但每次只能看到其中之一。有多种原因导致歧义的产生,埃舍尔经常使用的一种方法是把两类不同的对象天衣无缝地镶嵌在一起,它们的大小差不多,因此既可以被脑认为是目标,也可以被认为是背景,关键是当时脑的注意点落在哪一个目标上(把黑色部分当成目标的可能性稍大一些,正所谓“白纸黑字”)。

以埃舍尔的作品《圆圈极限IV》为例:

埃舍尔的《圆圈极限IV》©M.C.Escher,图片引自:SCHATTSCHNEIDER D,EMMER M.M.C.Escher's Legacy:A Centennial Celebration[M].Berlin Heidelberg:Springer-Verlag,2003

如果把注意点落在黑色图案上,那么你看到的就是一大群蝙蝠。在西方,蝙蝠是不受欢迎的,因此这幅图可以被看作“群魔乱舞”。但是如果你把白色图案当成目标仔细去看,看到的则是“天使舞蹁跹”。

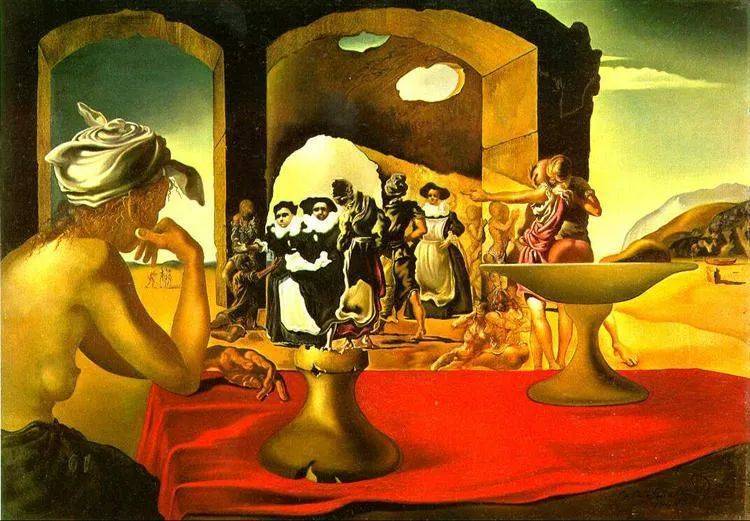

达利的《奴隶市场和消失的伏尔泰半身像》©Salvador Dali,图片引自WikiArt.Org

西班牙超现实主义画家达利(Salvador Dali)也画了不少歧义图。他的画作《奴隶市场和消失的伏尔泰半身像》是“整体—细节”的歧义图。观看者可能首先注意到的是图中央的一个明亮的“头像”,形似伏尔泰的半身像(或许你并不知道伏尔泰长什么样,但反正是个老头像)。

注意到某个与众不同的对象是一种自下而上的注意机制。另外,鉴于人脸在社会活动中的重要性,这一元素特别能吸引脑的注意,人们也经常从破旧的墙壁和烟云等中看到“人脸”。美国神经科学家马丁内茨-康德(Susana Martinez-Conde)从另一个稍微不同的角度来解释这种错觉:

“我们的脑感知的是一个粗糙、大致接近真实的世界。由于无法处理外部每一件事物的信息,因此脑只能对感知到的信息做简化处理,只收录最关键的现场信息,如边缘、拐角和轮廓线。对于图像模糊的地方,脑会把原来储存的记忆和脑预期的信息补插进去,从而完成‘完整’的图像。就像(《奴隶市场和消失的伏尔泰半身像》中)伏尔泰的耳朵、颈部的细节全部都缺失了,需要观众用不同的方式去补充,这样的图像很容易显得模棱两可。”

“整体—细节”在神经科学领域也是一个争论不休的问题:脑是先“看到”整体,还是先“看到”细节?上面这个例子似乎更倾向于支持“先整体后细节”的观点。但是,神经生理学领域有许多实验证据表明,脑会先提取某些最简单的特征,例如边框及其朝向、颜色、深度、运动方向等,还有许多证据支持脑对刺激的处理依赖层级组织——先抽取简单特征,再逐步抽取越来越复杂的特征,直至最后识别特定目标,即“先细节后整体”。

这两种观点似乎水火不容。不过在笔者看来,“先细节后整体”讲的是感觉过程,“先整体后细节”讲的则是知觉过程,感觉是知觉的基础,先感觉后知觉,感觉到并不等于知觉到,所以两者并不矛盾。问题在于如何把感觉过程对刺激所做的分析整合起来,进入意识层面进行识别。这是至今还没有完全解决的问题,被称为“绑定问题”(binding problem)。

无法到达的顶峰:埃舍尔笔下的不可能立体图

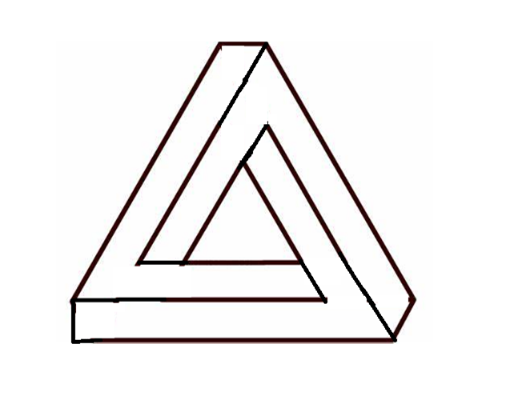

瑞典艺术家雷乌特斯韦德(Oscar Reutersvärd)专注于创作各种“不可能图形”(impossible figures),即能在画布上呈现但在真实三维世界中不可能存在的三维结构。早在1934年,他就创作出了“不可能的三角形”(impossible triangle),但在当时并不广为人知。

著名科学家罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)在1954年参加了一个埃舍尔的演讲会,深受启发,在不知道前人工作的情况下也独立开发了两张图,并在1958年和他的父亲莱昂内尔·彭罗斯(Lionel Penrose)共同在《英国心理学杂志》(British Journal of Psychology)上发表了这一结果。因此,人们也常常将这两张图像称为彭罗斯阶梯和彭罗斯三角形。

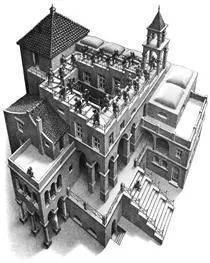

彭罗斯三角形。图片由本文作者所绘

后来,埃舍尔又把彭罗斯阶梯嵌入他的画作《登高与下坡》中,呈现了出人意料的艺术效果。这个作品里,楼顶上画的就是彭罗斯阶梯,可以看到有些人一直在绕着圈,向上爬着楼梯,但永远无法到达顶峰。这倒有点像是一个隐喻:我们不断追求完美,却永远也达不到!同时,画中有人在不断地下楼梯,但同样永远无法到达谷底。这或许是另一种隐喻:人生不如意事十有八九,想想底下还有人,也就“知足常乐”了。

埃舍尔的《登高与下坡》©M.C.Escher,图片引自:RAMACHANDRAN V S,ROGERS-RAMACHANDRAN D.Paradoxical Perceptions:How does the Brain Sort outContradictory Images?[J].Scientific American,2008,18(2):70—73

利普森(Andrew Lipson)和修(Daniel Shiu,音译)仿照《登高与下坡》用乐高积木搭了一个模型,并从不同角度拍照,发现只有从特定的角度才能拍出作品的效果,如果从其他角度看,就会发现楼梯在转角处实际上并不衔接在一起,而出现很大的起落。这种错觉依然是由于试图用二维平面的投影图来确定三维物体的真实构型的不确定性引起的。

静止的“运动”:欧普艺术的运动错觉图

20世纪60年代兴起了一场艺术运动——欧普艺术(Optical Art,简写作Op Art),旨在创作使观众产生错觉的图像,这些创作往往使观众产生图像在运动、闪烁、振动、膨起或变形等错觉。这种艺术形式在欧美和日本一时广受欢迎,也引起了视觉科学家的极大兴趣。

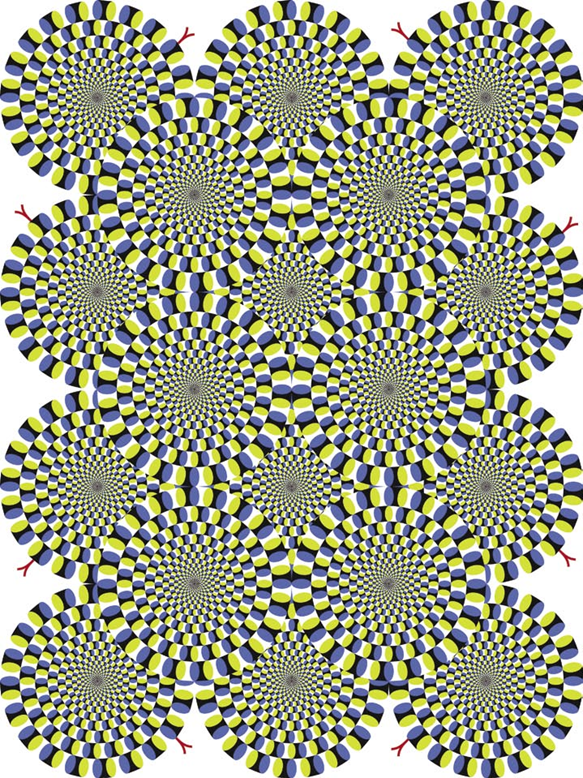

欧普艺术的代表作之一是日本京都立命馆大学(Ritsumeikan University)心理学家北冈明佳(Akiyoshi Kitaoka)创作的一系列被称为“旋转蛇”(Rotating Snakes)的运动错觉图像。

北冈明佳创作的“旋转蛇”,图片引自:RAMACHANDRAN V S,ROGERS-RAMACHANDRAN D.A Moving Experience:Illusionsthat Trick the Brain[J].Scientific American,2008,18(2):53—55

当你用余光去看这一系列的图时,会感到图中的圆圈仿佛在旋转,特别是当你的目光在图中来回移动时,这种旋转感就更为强烈。一旦凝视这些“旋转的”圆圈,旋转感就消失不见了。如果你没有看到图像的运动,也不必为此紧张,因为有些视觉功能正常的人就是看不到这种“运动”。

同一时期,欧普艺术在欧美也掀起风潮。1964年,《时代》(Time)杂志正式提出了Op Art这一名词。1965年,纽约现代艺术博物馆(MoMA)举办了一场名为“眼睛反应”(The Responsive Eye)的展览,大受欢迎,观众超过18万人。在展览中,艺术家们试图用作品探索视觉感知的许多方面,如几何形状之间的关系、各种各样在现实中“不可能”实现的表现三维立体的二维图,以及涉及亮度、颜色和形状感知的错觉,尤以运动错觉最受关注。

蒙娜丽莎的神秘微笑:空间频率成分的巧用

达芬奇的《蒙娜丽莎》中,蒙娜丽莎似笑非笑的神态令无数观众为之倾倒。美国神经生物学家利文斯通(Margaret Living stone)在仔细研究这幅画作之后注意到,当她直视蒙娜丽莎的嘴时,其笑容并不明显。然而,当她把目光移开后,蒙娜丽莎的微笑就出现了,把她的目光又吸引回嘴部。这时,笑容又消失了。也就是说,你必须用眼角的余光去看,才能看到蒙娜丽莎的那一丝微笑。

达芬奇的《蒙娜丽莎》,图片引自WikiArt.org

绘于蒙娜丽莎嘴角边的一抹阴影是使其微笑显现的主要因素(阴影区使两边的嘴角显得微微上翘),而阴影主要是低空间频率成分,也就是空间变化缓慢的成分,只有当低空间频率占主导地位时,也即当观者移开目光时,才能看到那抹微笑。

为了证实这一观点,她对《蒙娜丽莎》进行了低通滤波和高通滤波处理,发现在通过低通滤波后,微笑比原始图像更明显——即使你直视蒙娜丽莎的嘴部,也能看到。然而,在经过高通滤波后,即使你把目光从嘴部移开,也看不到笑容。只有将两幅图像放在一起,才可以还原出最初的杰作和那抹难以捉摸的微笑。蒙娜丽莎的“神秘的微笑”得以实现,不仅有达芬奇的匠心独运,还需要观众神经系统的积极配合!

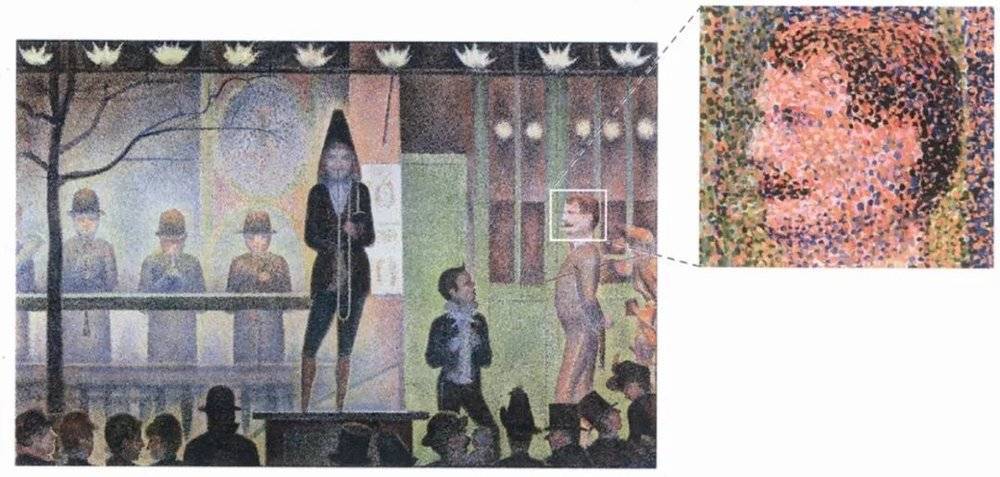

“变色龙”:流光溢彩的点彩画派

在绘画的各种流派中,“点彩画派”以其绚丽多彩的风格独树一帜,从不同距离观看其作品的色彩都会发生变幻。这一画派的奠基人之一、法国画家修拉(Georges Seurat)相信,所有颜色都是由不同比例的三原色(黄色、红色和蓝色)及其补色生成的,因此他常常在画布上涂上大量不同颜色的斑块。

修拉的《观看表演》,远看颜色非常丰富多彩和逼真,近看却只有有限的几种颜色的色点。图片引自:WOLFE J M,KLUENDER K R,LEVI D M,et al.Sensation&Perception[M].Sunderland.MA:Sinauer Associates Inc,2006

当你近距离细看修拉的作品时,看到的是几种颜色的斑点;如果你把图像直立起来,逐步后退,你看到的画面的颜色也会跟着变化。这是因为视网膜上有三种视锥细胞——管色觉的感光细胞,它们对不同波长的光的吸收程度的敏感度曲线不同,也就是说,对于同样的光刺激,它们的反应强烈程度不一样。我们知觉到的颜色就取决于这三种视锥细胞的反应比例。

视锥细胞并不直接把其输出发送到脑,而是在视网膜中首先通过一些中间神经元会聚到神经节细胞。每一个神经节细胞只接收视网膜上位于其特定区域中的感光细胞的输出,这个区域就叫作该神经节细胞的感受野。

图片和视网膜的距离不同,投射到特定感受野的图片区域也不同,距离越大,区域就越大。对点彩画来说,区域中包含的色斑也就越多。当观赏的相对位置发生变化,特定感受野中接收到的色斑光的成分也会不同,神经节细胞所综合的三种视锥细胞的反应比例随之改变,我们知觉到的颜色也就随之而变。这就是点彩画的色彩会随观赏位置而变的原因。

立体错觉艺术

一些艺术家利用透视、颜色、加亮、阴影等使其画作看似实物,甚至到了以假乱真的程度。艺术史上不乏这样的趣闻逸事。宙克西斯(Zeuxis)和帕拉西乌斯(Parrhasius)是古希腊的两位名画家,他们都以写实著称,难分伯仲。

为了一决雌雄,两人决定各带一幅包裹起来的代表作进行竞赛。到了竞赛现场,宙克西斯打开他的画作,这是一幅葡萄写生,画上的葡萄看上去就像真的一样,甚至有飞鸟从空中扑下来啄食,这使他觉得胜券在握,就动手去打开帕拉西乌斯的包裹。但是他输了,因为他所要解开的包裹正是由帕拉西乌斯所绘!

吉斯伯兰茨的《画家的特质》。图片引自:MARTINEZ-CONDE S,MACKNIK SL.The Neuroscience of Illusion:How Trickingthe Eye Reveals the Inner Workings of theBrain[J].Scientific American,2008,20(1):4—7

这种把画画得像实物一样的风格始于文艺复兴时期,盛行于17世纪的荷兰。画家吉斯伯兰茨(Cornelius N.Gisbrechts)的代表作《画家的特质》,画的是画家自己的工作室:墙上布满了艺术家的作画工具,画框上的画布脱落了一角,钉在墙上的一幅素描草图卷起了角。这种高超的错觉艺术手法要求画家尽量不露出作画的痕迹,甚至画家的签名也悄悄地藏在了调色刀上折起的纸条中。

罗马圣依纳爵教堂的“穹顶”。图片引自:MARTINEZ-CONDE S,MACKNIK SL.The Neuroscience of Illusion:How Tricking theEye Reveals the Inner Workings of the Brain[J].Scientific American,2008,20(1):4—7

罗马圣依纳爵教堂(St.Ignatius of Loyola Church)的穹顶是巴洛克错觉艺术的经典范例。教堂的建筑师格拉西(Orazio Grassi)本打算造一个穹顶,却在教堂完工之前不幸撒手西去,建造穹顶的钱也被移作他用。30年后,也即1685年,宗教艺术家波佐(Andrea Pozzo)受邀在该教堂圣坛顶的天花板上画一个假穹顶。虽然波佐早就以透视艺术闻名,但是他绘制的假穹顶的效果依然令人难以相信,甚至直到今日炒股配资推荐,许多游客依然为这一穹顶只是一种错觉而惊叹不已!